本が売れない。

ここ数年、いや十数年、イヤになるくらい耳にしてきた言葉だ。

全国出版協会の調べによると、2017年の紙の出版物(書籍・雑誌合計)の推定販売金額は、前年比6.9%減の1兆3,701億円。なんと13年連続のマイナスとなっている。

参考:公益社団法人全国出版協会

本が好きで週に3〜4回は本屋に立ち寄る自分からすると、いつも店内は人でにぎわっているのに、本当に売れていないんだろうかと疑問が浮かぶ。

まぁ、それはいわゆる中〜大型書店に行くからであって、町の本屋さんは風前の灯なんだろうと察しはつく。本そのものはなくならないにしても、「本を書店で売る」という当たり前の仕事は、本格的に終わりを迎えようとしているのかもしれない。

ところが、1996年以降から続く出版不況にも関わらず、新たに出版を営もうとする人は絶えない。しかも、個人レベルで。正気の沙汰じゃない。そう思う人も多いだろう。実際のところ、自分もそうだ。とてもできる気がしない。いや、しなかった。

「ひょっとしたら……自分にもできるかもしれない」

そう思ったのは、2月4日、世田谷区桜新町で行われたブックフェア『ポトラ』に足を運んだのがきっかけだった。

ちいさなスペースに、ちいさなブース

東急田園都市線の桜新町駅から歩くこと2分、桜神宮という神社内にあるコミュニティスペースでささやかに営まれたこのイベントには、17もの小さな出版社が集まっていた。

ちいさなスペースにちいさなブース。東京ビックサイトで行われる国際ブックフェアと比べれば、わずかな大きさだ。

だがそのちいさなブースは、ちいさな出版社が本を並べるにはちょうどいいのかもしれない。会館の自動ドアを抜け、受付であたたかみのあるパンフレットを受け取って、目の前に並んだイーゼルのようなブースの数々を目にしたとき、そう感じた。

本を置くスペースはとても狭い。余裕を持たせ面を向けて並べるとしたら、せいぜい10種類といったところだろうか。どのブースに並ぶ本も表紙がユニークだ。

決して否定したいわけではないが、すべて同じ装丁でタイトル一発勝負なところのある新書や、やたらと煽る広告コピーで埋め尽くされたビジネス書の類いとは違い、こだわりをもって作られたであろうその表紙は見ているだけでも楽しくなる。

自分でつくっているから、つくっている理由を言葉にできる

惹かれて手に取った本を開いても、店頭に立つ出版社の方は不用意に話しかけてこようとはしない。とても注意深く、本を手に取った人の姿を見ている。本に夢中になっているとき、話しかけられるのを厭う人は多いだろう。本が大好きで、本をつくる側に回ったような人だからこそ、きっとそういったことが分かるのだと思う。

本を閉じた後、少しお店の方と話す。

「この本はどういったきっかけでつくられたんですか?」

「なぜこんな装丁にされたんですか?」

「次はどんな本をつくろうと考えてらっしゃるんですか?」

すべての質問にその人は答えてくれる。

なぜなら、自分がつくっているからだ。

なぜ自分がそれをつくったのか。それをはっきり言葉にできるのを、羨ましく思う。

自分が今している仕事について、自信を持ってそう言えるだろうか。

「いや、会社がそう言うから仕方なく」

「上司の指示に従ってるだけですので」

そんな言葉が出てきそうになり、思わず口ごもる。

どのブースの出版社にも、そんな熱意とも愛ともつかない温度の高さを感じた。正直なところ、ちょっとくやしかった。自分には、そこまで熱くなれる何かがなかったから。

本との出会いは一期一会

いくつかのブースで本を買う。どれも以前から欲しかった本というわけではない。というより、見かけたことすらなかった本ばかりだ。

本の裏にISBNコードがあることから、書店に流通しているのはわかる。だけれど、流通している本はあまりにも多い。1年に刊行される出版物の点数は80,000にも及ぶ。

当然ながらすべての本が店に並ぶわけではない。本なんてどこで買っても一緒ではあるが、そもそも出会えるかどうか、知る機会があるかどうかもわからない。自分は一期一会の存在だと思っている。だから、ポトラで出会ったのも何かの縁なのだろう。

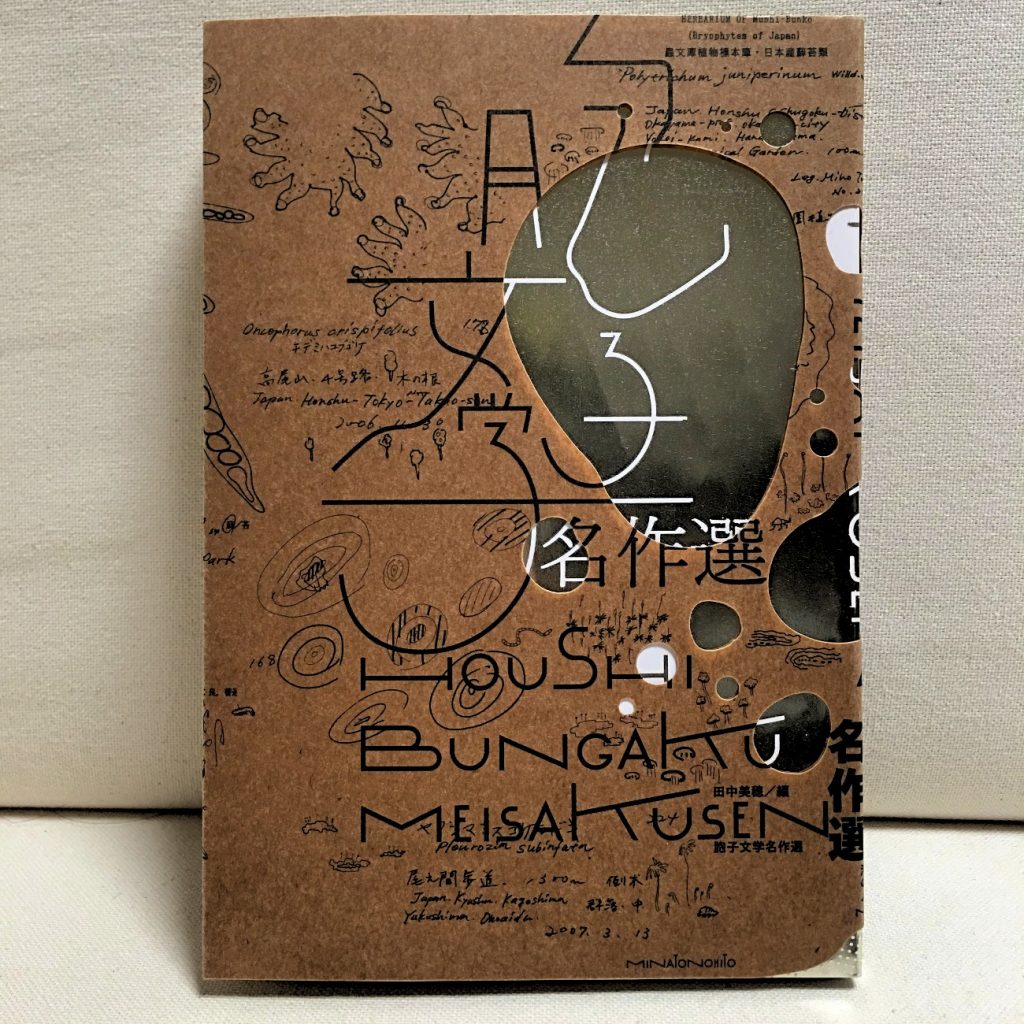

例えばこの、『胞子文学名作選』という本。刊行したのは鎌倉の由比ヶ浜にある「港の人」という名前の出版社。苔、茸、黴、麹、海藻といった生物にまつわる小説や詩を集めて編んだ単行本だ。

本当にカビが生えているのかと見紛う表紙には、まるでカビがうごめいているかのような穴があく。ところどころ浸食されているかのようで、新刊本ながら年月の経った文学書のような佇まいが美しい。

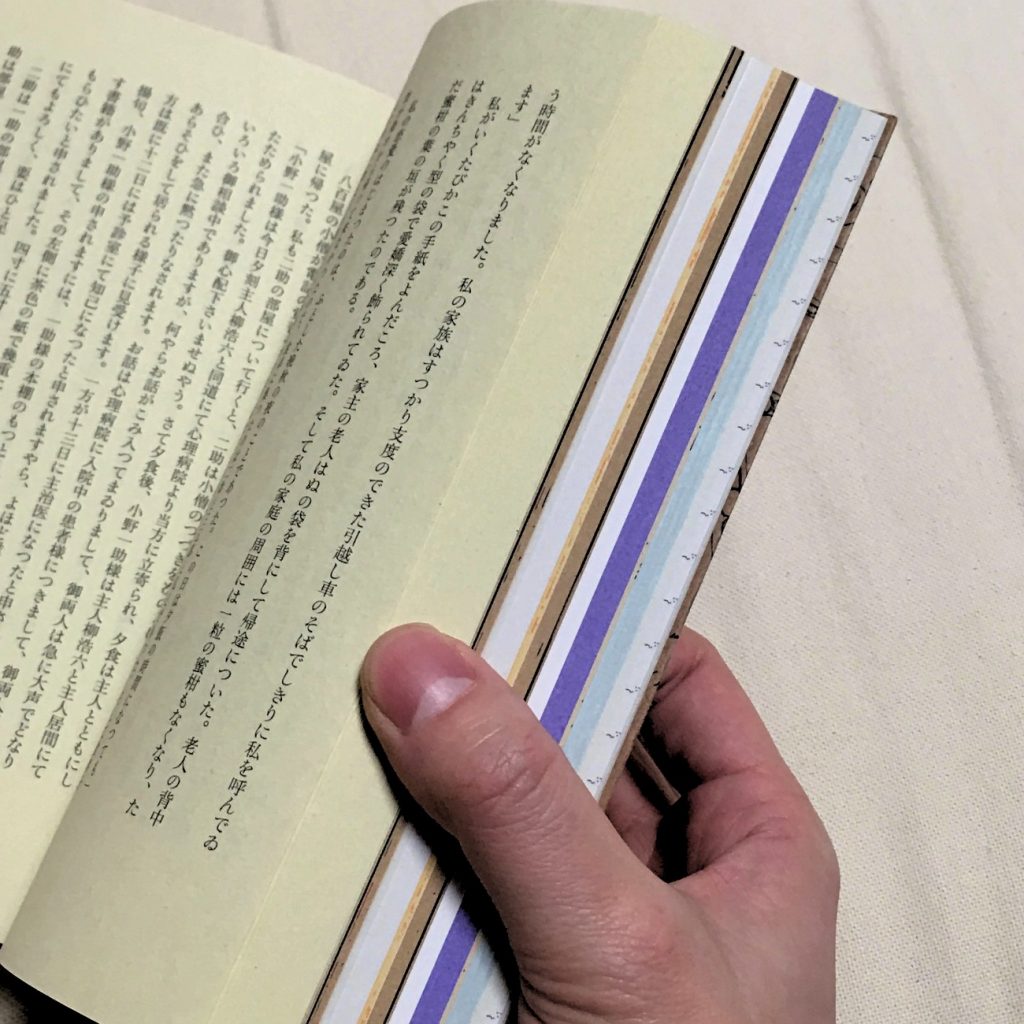

紙にもずいぶんとこだわっている。収められた著作によって、紙の質も、色も、厚みも、すべて違う。それぞれの話にあった紙を使っているのだろう。こうやって編まれた本は、通常よりもはるかに高いコストがかかっているはずだ。2,600円という価格がふさわしいのかどうか、よくわからなくなる。

カバーを外すと、箔をふんだんに使った表紙の全容がわかる。光のあたり具合によって色味の変わり、ここにも菌たちが蠢いているような錯覚を起こす。

目次はカバーのウラに隠されていた。しかもわずかに透ける和紙のような紙が貼り付けてあり、指で押さえないと読めない。下の写真に見える、右、中、左の紙は、すべて質が違う。ザラザラ、サラサラ、つるつる。指ざわりは抜群で、ずっと触れていたくなる。

おそらく電子書籍では表現できない本のかたち。これは、自らもカビに喰われる紙だからこその相性の良さがあるのだろうか。

この本ほどとは言えないが、今回買った本はどれも何がしかのこだわりを感じるものばかりだった。

自分が惹かれたからといって、この記事を読んでいる人も惹かれるかはわからない。だけどやっぱり紹介しておきたいから、記事の最後に名前と書影を載せておく。気になる本があれば、ぜひ出版社に問い合わせてみてほしい。きっと詳しく魅力を教えてくれる。

小さな仕事をはじめるために

ポトラに来た一番の理由。それは、吉祥寺にある夏葉社という出版社が出店していたこと。この会社は島田潤一郎さんという方がひとりで立ち上げた出版社。バーナード・マラマッドの『レンブラントの帽子』を復刊させたのをはじめに、上林暁や関口良雄といった、今ではもう手に入れるのが難しい作家の本を蘇らせたことで注目を集めた。

一度その本を見てもらえばわかるが、装丁から造本までこだわりぬいて作られており、手に取るだけで幸せな気分になる。本当にいいモノを手にしたときにだけ味わえる、とても贅沢な喜びを感じるはずだ。個人的には関口良雄の『昔日の客』をおすすめしたい。美しい緑色の布を張った装丁で、ひと目で愛されながら生み出された本であることがわかる。

このポトラへの出店に際し、島田さんはTwitterで、特別に小冊子を用意したとつぶやいていた。紙を切ってホッチキスで止め、製本用にテープを貼った簡易な小冊子。その名前は『小さな仕事をはじめるために』。一部300円で販売するというそれは、ひとりで出版社を立ち上げるに至った経緯とそのプロセスを生々しく語った自著『あしたから出版社』のエピソードをギュッと凝縮した、宝石のような本だった。

ポトラでしか販売しないというこの小冊子を、どうしても手に入れたかった。店頭でつつましやかに接客を行なう島田さんから、2部買い求める。会場限定の本をひとりで2冊買うのは気が引けたが、「この人にはぜひ読んでもらいたい」と思える人に出会ったときに渡せるよう、ちょっと罪悪感を抱きながらも買わせてもらった。

ちなみに、島田さんには「これ、2部ください」「ありがとうございました」しか話せなかった。芸能人でもないのに、妙に緊張してしまったのだ。『あしたから出版社』を読んですっかりファンになってしまった自分にとっては、島田さんは芸能人みたいなものだったのかもしれないけれど。直接手渡しで買えただけ満足だった。

出版社を、やってみる

帰り道でさっそく『小さな仕事をはじめるために』を読む。

上下左右に大きく白地をとった60ページくらいの本だから、読み終わるのに30分もかからない。しかも自分は、『あしたから出版社』で島田さんがどんなつらい経験をして出版社を立ち上げたのか、全部知っている。それでも涙が出た。この小冊子のためだけにここに来たとしても後悔はしなかっただろう。そう思えるほど、純度の高い本だった。

「ひょっとしたら……自分にもできるかもしれない」

島田さんが編集未経験で出版社を立ち上げたように、書籍編集未経験の自分でも出版社を起こせるかもしれない。『胞子文学名作選』のような、こだわりぬいた本を自分もつくってみたい。この小冊子を読んで、そう思った。今はまだその熱に浮かされているだけかもしれないけれど、自分が心から世に出してみたい本を自分の手でつくるため、ひとつずつ足を踏み出していこうと思う。

Chikenでは、そんな遅々としてなかなか進まないであろうひとり出版社設立の歩みを、ひとつひとつ記事にしていこうと考えている。失敗してもいいや、死ぬわけじゃないし。あきらめではなく、ゆるやかな希望を抱いて、挑戦する。

付・ポトラで見つけた本たち

東京蕎麦描き(大久保美沙/ビーナイス)

独特のタッチで描かれた蕎麦、ソバ、そば。写実的ではないイラストだけど、その絵からは出汁の味すら感じられる。著者は本当に蕎麦が好きなんだろうな。そんなことが、この本から伝わってくる。

仕事文脈ほか2冊(タパブックス)

タパブックスさんのブースにあった福袋。ひとつ1,000円で、なかには4,000円相当の本が入っているらしい。当然のように購入し、さっそく開けてみたところ出てきたのがこの5冊だった。本当に1,000円でいいんでしょうか…?正直、もうひと袋買っておけばよかったと後悔している。

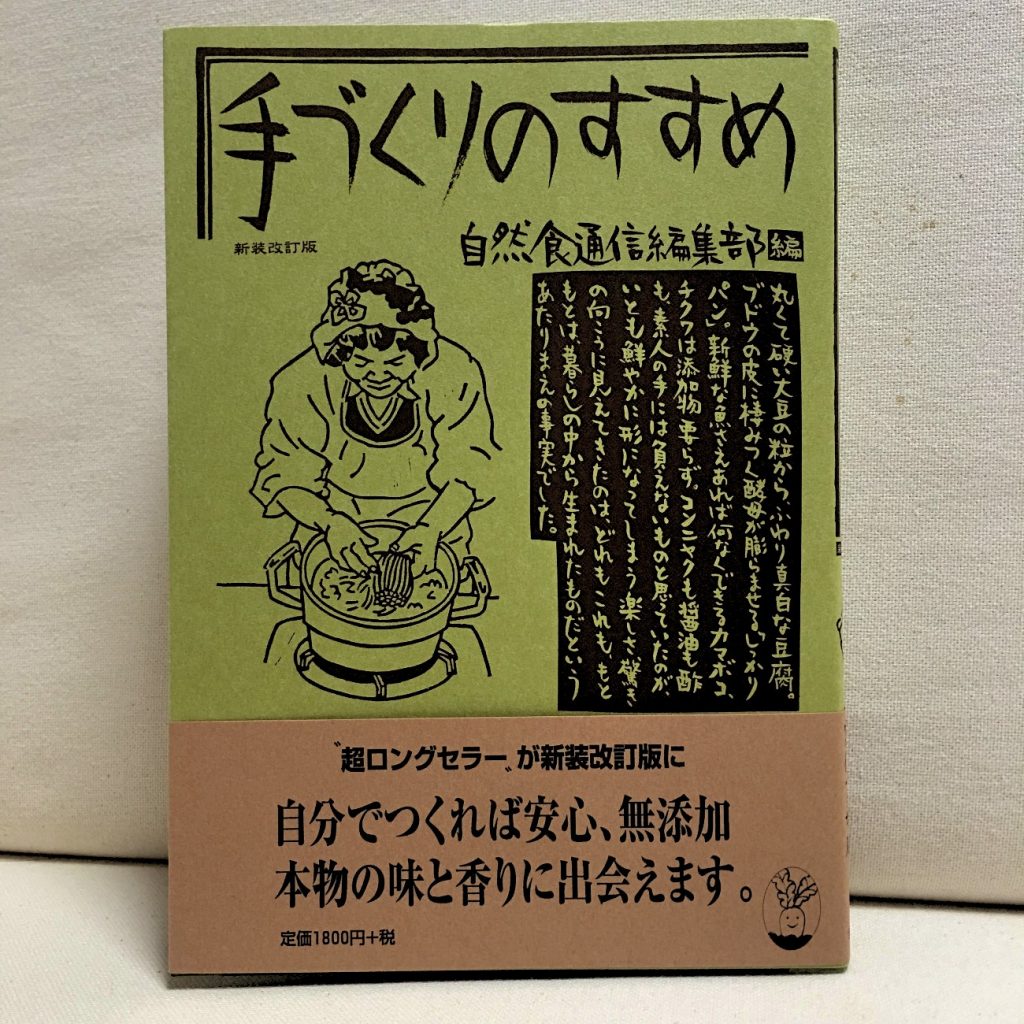

手づくりのすすめ(自然食通信編集部)

本の全面を彩るイラストは、すべて版画。文字も版画。白黒二色しか使われていない食の本なのに、どれもこれも美味しそうで、実に腹が鳴る。一生読んでいられる本だと思う。